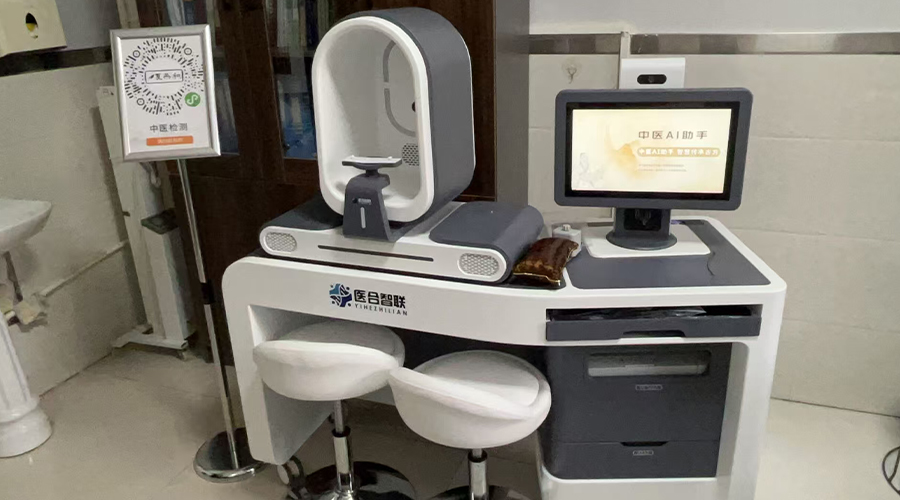

在我国医疗卫生体系中,乡镇卫生院与社区卫生服务中心是守护基层群众健康的 “第一道防线”,而中医服务作为基层医疗的重要组成部分,却长期面临着 “诊断不精准、人才留不住、服务覆盖窄” 的现实困境。随着中医ai助手的逐步普及,这一专为中医 “望闻问切” 数字化设计的设备,正为基层卫生院带来全方位的发展变革,成为激活基层中医服务能力的 “新引擎”。

一、破解 “诊断依赖经验” 痛点,提升基层诊疗精准度

基层卫生院的中医医师往往面临 “经验积累不足、诊断标准模糊” 的难题 —— 传统四诊依赖医师个人感官与经验判断,比如舌苔颜色、脉象强弱的辨识易受光线、医师主观感受影响,导致同一患者在不同时间、不同医师处可能得到不同诊断结果。中医ai助手则通过数字化技术,将抽象的中医体征转化为客观数据:它能通过高清摄像头精准采集舌苔图像,自动分析舌苔厚薄、颜色、润燥等 12 项指标;借助脉象传感器模拟手指触感,捕捉寸关尺三脉的脉率、脉幅、脉压。这种 “经验 + 数据” 的诊断模式,不仅为年轻医师提供了标准化的诊断参考,也让基层患者在家门口就能享受到与上级医院同质化的精准中医诊疗服务,有效减少因诊断偏差导致的治疗延误或效果不佳问题。

二、降低 “人才培养门槛”,缓解基层中医人才短缺压力

“留不住、招不来” 是基层卫生院中医科室的普遍困境:一方面,资深中医医师更倾向于选择资源丰富的城市医院,基层往往只有年轻医师或兼修中医的全科医生;另一方面,传统中医培养周期长,年轻医师需经过 10 年以上的临床积累才能形成成熟的诊疗思维,难以快速满足基层需求。中医ai助手在此过程中扮演了 “数字化带教老师” 的角色:设备会自动对比相似病例的症状、脉象、舌苔特征,并给出诊疗建议参考;同时,设备还能记录医师的诊断过程与结果,与上级医院专家的远程会诊意见形成对比,帮助年轻医师快速发现诊断偏差,积累临床经验。这种 “边诊疗、边学习” 的模式,大幅缩短了基层中医医师的成长周期,缓解了人才短缺带来的服务能力不足问题。

三、优化 “资源调配效率”,扩大中医服务覆盖范围

基层卫生院服务的群众往往分布在多个村落或社区,部分行动不便的老年人、慢性病患者难以定期到院就诊,导致中医 “治未病”“慢性病调理” 等服务难以有效覆盖。中医ai助手的便携性与数字化特性,为解决这一问题提供了新思路:一方面,部分轻便型四诊仪可随家庭医生团队入户服务,医师只需通过设备快速采集患者舌苔、脉象数据,结合问诊信息,即可现场给出调理方案,避免了患者往返医院的麻烦;另一方面,设备采集的数字化诊断数据可实时上传至区域医疗信息平台,上级医院专家能通过平台远程查看患者病情,为基层医师提供会诊支持,让偏远地区的患者也能享受到优质中医资源。此外,通过分析中医ai助手积累的区域人群健康数据,卫生院还能精准掌握当地群众的常见健康问题,针对性开展中医健康讲座、穴位按摩教学等科普活动,将中医服务从 “诊疗” 延伸至 “健康管理”,进一步扩大服务覆盖面。

四、助力 “中医现代化发展”,增强基层群众信任度

长期以来,部分基层群众对中医的认知仍停留在 “传统、模糊” 的印象中,对诊断结果的科学性存在疑虑。中医ai助手通过数字化、可视化的方式,让中医诊断过程更具 “说服力”:比如在为高血压患者调理时,设备可通过多次监测记录患者脉象变化,直观展示血压下降与脉象改善的关联。这种 “看得见、摸得着” 的疗效呈现,不仅增强了群众对中医的信任度,也让中医 “辨证施治” 的理论通过数据化形式被更多人理解。同时,四诊仪的应用也推动基层卫生院中医服务向 “现代化、规范化” 转型,提升了卫生院的整体服务形象,吸引更多群众选择中医服务,形成 “群众信任 — 服务量提升 — 医师经验积累” 的良性循环。

从破解诊断难题到缓解人才压力,从优化资源调配到增强群众信任,中医ai助手在基层卫生院的应用,不仅是一次设备的更新,更是基层中医服务模式的升级。随着乡村振兴与医疗卫生体制改革的不断推进,中医ai助手将继续发挥 “桥梁” 作用,让优质中医资源真正下沉到基层,守护好亿万群众的健康福祉,为基层医疗卫生事业的高质量发展注入源源不断的中医力量。